株式会社フライヤーでは、参加者同士で書籍と対話で「気づき」を引き出し、自ら問いを立てる力を養うための法人向け越境型研修『越境マネジメントプログラム 』を、昨年に引き続き開講いたします。

今回、研修の開講を記念して、「本と対話で『気づき』を引き出す人材育成アプローチ」をテーマにセミナーを開催いたしました。ゲストスピーカーは、20年以上大学や企業研修などでリーダー育成に携わっている荒木博行さん。今回の研修の講師としてもご登壇いただきます。

リーダー育成に悩んでいる方も、従来のやり方に限界を感じている人事の方も。

ご自身のマネジメントに立ち止まって考えたい方にもおすすめです。ぜひご覧ください。

【スピーカー】

株式会社学びデザイン代表取締役 荒木博行氏

株式会社フライヤー 執行役員CCO 久保彩氏

▼越境マネジメントプログラム

現在、25年度(7・9・11月期)参加者募集中です!

詳細は以下URLよりご覧ください。

・公式サイト:https://cross-boundary.flierinc.com/

・プログラム詳細:https://cross-boundary.flierinc.com/program_year/2025

▼このセミナーで得られること

・なぜ今、知識ではなく「問いを立てる力」が必要なのか

・読書×対話で、どんな育成効果があるのか

・実際にどんな問いを立て、職場で活かすか

▼要点

・ビジネスの変化スピードが激しくなってきている中、リーダーには従来型のトラブルシューティングや業務遂行能力に加え、上流の課題発見や企画提案能力が求められている。

・読書は問いを立てる良いトレーニングである。問いの立て方としては「What」「Why」「Where」「How」の4つの型がある。

・多様な業種・企業文化を持つ参加者との対話を通じて、自社や自分が当たり前にやっていることの本質や価値に気づくことができる。

問いを持たないリーダーは、チームを導けない

久保彩氏(以下、久保):荒木さんはこれまで様々なリーダー研修に携わってきたと思いますが、リーダー育成の難所や、それを超えるために大事な考え方や向き合い方について、普段意識されていることがあれば教えていただけますでしょうか。

荒木博行氏(以下、荒木):近年、ビジネスの変化スピードがかなり激しくなっているので、リーダー育成も大きく変わっていく必要があると感じています。これまでは既存のビジネスモデルが出来上がっている中で、いかにトラブルシューティングしていくか、という点でバリューを発揮してきた人も多いと思いますが、今後はもっと上流のことを考えられないと、リーダーとして機能しなくなると思っています。

久保:そうですね。少し前ですと、すでに運用が決まっているものを現場で正しく実行していくことが求められていましたが、今は現場で起きていることによって意思決定されていくという変化を感じますね。

荒木:一部の人がそれをできれば良い世界ではなく、皆がちゃんと理解していないと組織として立ち行かなくなると感じています。現場の課題や進むべき方向性を見つけて、「これっておかしくないですか?」「このへん追求したら面白そうじゃない?」と率先して問いを提示できる、「この指止まれ」と言えるスキルが全員に求められているんです。誰かが出してくれた問いを実行するだけではなく、そもそもの上流から企画提案していく姿勢が大事だと思っています。

これまでのリーダー育成研修は知識ギャップを埋めることに偏りがちでした。もちろん知識を身につけるのは大事なのですが、今後はそれよりも問いを立てる、その問いに周囲を巻き込んでいくマインドやスキルを育てていく必要があると考えています。

“問いを立てる力”を育てる読書型研修とは?

荒木:一般的に読書会というと、本に何が書いてあるか、著者が何を意図しているかを理解し、皆で知識ギャップを埋めていくイメージがあると思います。しかし、今回私たちが企画している読書型研修は、先ほどお話したリーダー育成の変化を捉えて、本という題材を使って問いを立て、皆を巻き込んでいく、そんな時間にできれば良いなと思っています。

久保:荒木さんはよく「読書は問いを立てる良いトレーニング」とおっしゃっていますが、自然に本を読んでいると、「素晴らしい」「面白い」で終わりがちなので、問いを立てるプロセスを理解した上で意識的にやらないとできないですよね。

荒木:多くの方は「本のメッセージをそのまま受け取らねばならない」と感じがちなのですが、著者も一人の人間なので視野や経験に限界があるんです。例えば今回の講座でも使う『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』の著者であるアンドリュー・S・グローブも、偉大な経営者ではありますが、1980年代アメリカの半導体業界でバリューを発揮した方なので、現代の日本で彼の知見がそのまま当てはまるかどうかはまた別の話ですよね。

著者にリスペクトを示しつつ、語られていないことや予見できなかったことなどにしっかりと問いを立て、その問いに対して自分なりに答えを出していく、自分の現場に持ち帰って適用するにはどうしたら良いかを考えていくことが大事です。

久保:具体的にはどんな問いの立て方があるのでしょうか。

荒木:問いの立て方は4種類あって、まず1つ目は「著者は何を言おうとしているのか」という「What」の問い。2つ目は「なぜ著者はそう言うのか」という「Why」の問い。3つ目は「適用範囲はどこまでなのか」という「Where」の問い。最後の4つ目は「自分の現場でどう実践していくか」という「How」の問いです。

実際の講座では、このような問いの立て方をレクチャーした上で、どんな問いを立てると深まりそうかを皆さんで考えて発表してもらいます。1〜3つ目は本に向き合う問いなのですが、4つ目は皆さん自身の現実課題に向き合う実践的な問いなので、一番深まりますし、参加者同士の職場やビジネスの違いが浮き彫りになって面白いポイントでもあります。

久保:「How」の問いを深める際のポイントはあるのでしょうか。

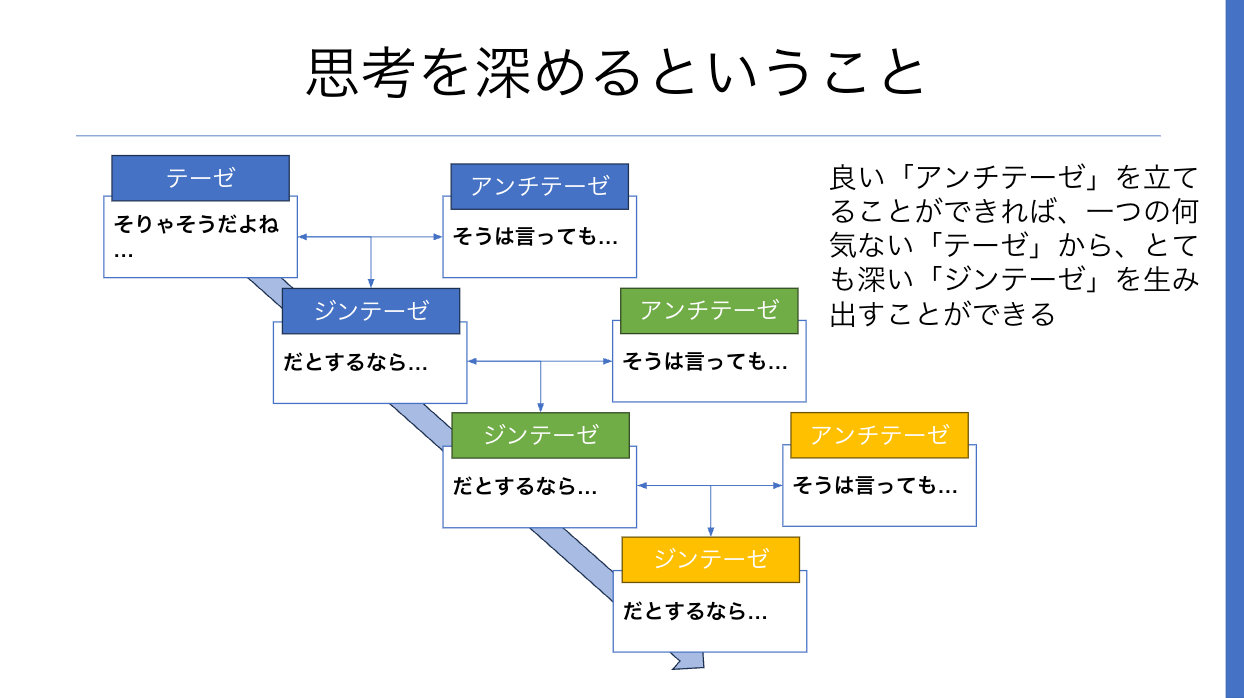

荒木:「テーゼ→アンチテーゼ→ジンテーゼ」のサイクルを回すことで思考が深まります。例えば「あなたの職場で皆の考え方を一致させるためにはどうすれば良いか」という問いに対して、「組織内で密なコミュニケーションを取るべき」というテーゼが立つ。それに対して「密なコミュニケーションを取るべきなのはわかっているが、その時間がない」というアンチテーゼが立ちます。そのテーゼ・アンチテーゼをふまえると、「限られた時間で密なコミュニケーションを取るにはどうすれば良いか」というジンテーゼが生まれてくる。そのジンテーゼに対してまた新しいアンチテーゼ、ジンテーゼ…というように思考を深めていくことで、本質的な解決策に近づくことができるんです。

他社との対話が、自社のヒントになる理由

久保:講座の中で、荒木さんが講師およびファシリテーターとして意識されているポイントがあればお伺いできますか。

荒木:皆さんの意見そのものを受け止めつつ、その人が本当に言いたいことを引き出せるように働きかけています。例えば、「毎週1on1をしている」という本人は当たり前だと思っていることが、他の会社の方から見ると結構異常だったりするんですね。そうすると、「どうやったら生き生きと毎週1on1を続けられるのか」という問いが立ち、本人も改めて考えてみると、メンターの人が毎回準備をしてくれていることに気づく。さらに「毎回準備するのは大変じゃないか?」というアンチテーゼが立ち、それに対して会社の専用フォーマットを活用して準備しているので大変ではない、というようにその人にとっては当たり前のことを改めて言語化してみると、どこに本質や価値があるか気づけるんですね。そうすると、別の場所でも再現することができます。

現場である程度成果を上げてきたけど、これまで成功要因を言語化できていなかった、再現性を考えてこられなかった、という方にすごく効果があると思います。

久保:昨年受講された方でも、自分のマネジメントでどこが効いているかが理解できて、自信に繋がったという声がありましたね。

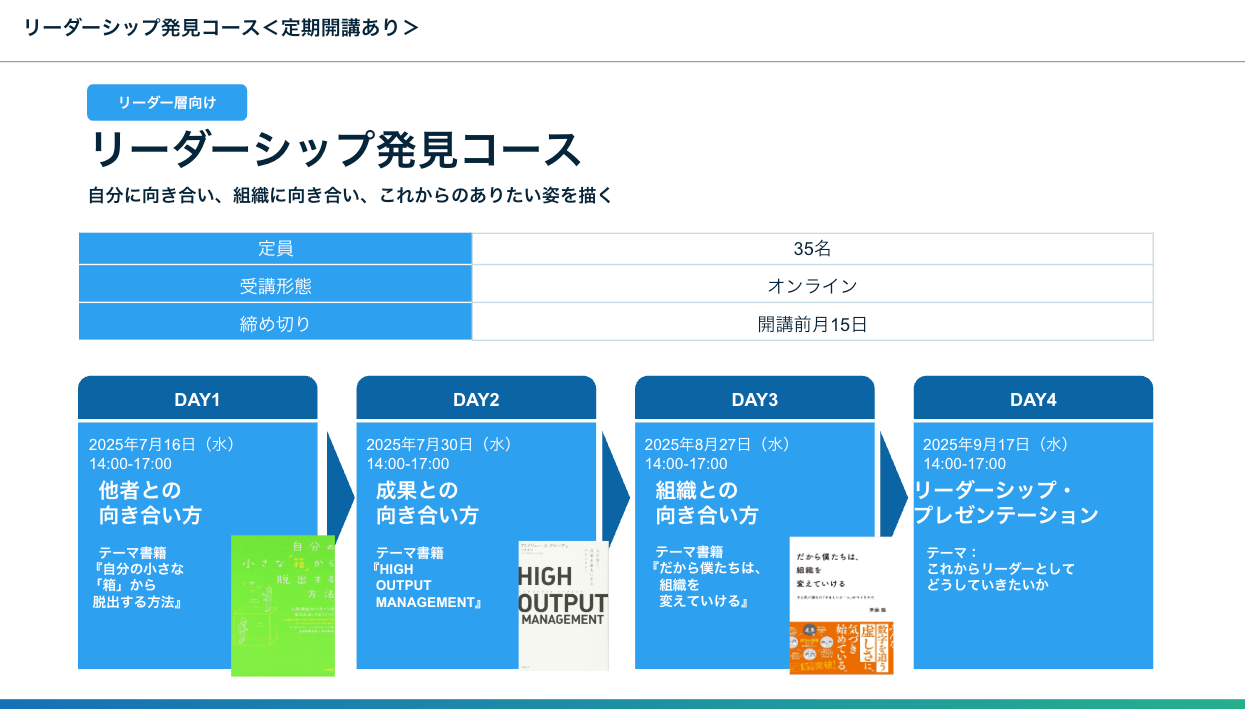

今回の講座では、DAY1で『自分の小さな「箱」から脱出する方法』、DAY2で『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』、DAY3で『だから僕たちは、組織を変えていける』を取り上げます。今この本を皆で読んでいく意義について、荒木さんの考えを教えていただけますでしょうか。

荒木:全ての本に共通して、不変的で核心をついたことが書かれていると思います。だからこそ、本の内容を絶対的な正解として捉えるのではなく「自分たちはどうするか?」という問いを立て、思考を深めていくことが大事だと思っています。

久保:ありがとうございます。最後に荒木さんから、受講を検討されている方に向けてメッセージをいただけますでしょうか。

荒木:私は何かを一方的に伝えるセッションはやりたくないと思っています。誰が参加するのか、参加者がどんな発言をするのかによって毎回展開が全く変わっていく、双方向型で進めていきたいと考えています。本の中で読む箇所は指定していますし、問いを深めていくトレーニングも段階を踏んで進めていくので、皆さん安心してご参加いただければと思います。

▼セミナーを今すぐ視聴する(約30分)

https://youtu.be/3sGVZ5vtkEc

→リーダー育成を根本から変える「問いの力」とは?

▼越境マネジメントプログラム

現在、25年度(7・9・11月期)参加者募集中です!

詳細は以下URLよりご覧ください。

・公式サイト:https://cross-boundary.flierinc.com/

・プログラム詳細:https://cross-boundary.flierinc.com/program_year/2025

荒木博行(あらき ひろゆき)

株式会社学びデザイン代表取締役

住友商事、グロービス(経営大学院副研究科長)を経て、株式会社学びデザインを設立。フライヤーなどスタートアップのアドバイザーとして関わる他、武蔵野大学、金沢工業大学大学院、グロービス経営大学院などで教員活動も行う。北海道にある株式会社COASや一般社団法人うらほろ樂舎にも関わり、学びの事業化を通じた地方創生にも関与する。

著書に『構造化思考のレッスン』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『独学の地図』(東洋経済新報社)、『自分の頭で考える読書』(日本実業出版社)、『藁を手に旅に出よう』(文藝春秋)、『見るだけでわかる! ビジネス書図鑑』、シリーズ(ディスカヴァー・トゥウェンティワン)、『世界「倒産」図鑑』『世界「失敗」製品図鑑』など多数。Voicy「荒木博行のbook cafe」、Podcast「超相対性理論」のパーソナリティ。

久保彩(くぼ あや)

株式会社フライヤー 執行役員CCO(Chief Customer Officer)

カスタマーエンゲージメントDiv ゼネラルマネジャー

大学卒業後、大手メーカーにてシステム開発の企画・開発・PJマネジメントに携わる。その後、総合系コンサルティング・ファームで大手企業の新規事業/新規サービスの企画・立上・展開を担いながらMBAを取得。2020年よりフライヤーの新規事業担当 執行役員に就任。読書の新しい価値を追求するコミュニティflier book labo、本から深く学ぶflier book camp企画運営責任者。

2023年1月よりカスタマーサクセス責任者兼務。

2024年3月よりCCO就任。