フライヤーが主催するオンラインコミュニティflier book laboでは、さまざまな会員限定サービスを提供しています。その魅力をちょっとだけ体験していただける無料のランチタイムセッションが、2025年2月18日に開催されました。

ゲストスピーカーは、オンライン講座「flier book camp」で講師を務めてくださる野上英文さんです。野上英文さんが3月より担当する講座は、題して『野上道場 「文章の心技体」──仲間との継続稽古で磨く、一生ものの文章道 』。

今回のセッションでは、株式会社フライヤーで「flier book camp」企画運営を担当する久保彩のファシリテーションで、プログラムの内容を先取りしてご紹介いただきました!

【スピーカー】

ジャーナリスト/著者 野上英文 氏

株式会社フライヤー 執行役員CCO 久保彩 氏

▼セミナーでご紹介した実践講座の詳細・申込みはこちら(2/25〆切)

▼要点

・仕事として文章をアウトプットする際は、「書き手よりも読み手」という視点が重要。

・AI時代に文章を学ぶ意義について、AIへの適切な指示能力、即時の表現力と適応性、質的交流による能力向上が必要であることが考えられる。

・良い文章を書くためには、素直になること、自分を開示することが大事。

文章に必要なのは「書き手よりも読み手」という視点

久保彩氏(以下、久保):今回のセミナーのテーマは「書く力」ですが、文章を書くことに対して苦手意識がある方も多いですよね。

野上英文氏(以下、野上):私も元々は苦手意識があったのですが、学ぶ機会にたまたま恵まれたのと、仕事で書くことを徹底的にやったおかげで鍛えられました。皆さんも仕事で文章力や言語能力を求められる機会は多いと思うのですが、英語やプログラミングなどと違って体系的に学ぶ機会が圧倒的に少ないと感じています。

久保:野上さんは朝日新聞で長く記者をされていて、NewsPicksの姉妹メディアでも編集長を務めていらっしゃったんですよね。

野上:朝日新聞では記者として事件、調査報道、国際報道という3つの軸を担当して、情報が錯綜して全容が見えない中で、迅速に論点を掴んで誰でもわかるような内容にまとめて出すということを20年くらい行ってきました。NewsPicksでは編集者として、ライターさんやフォトグラファーさん、デザイナーさん、取材先の方々など様々な関係者の方の意向を組みながら、いかにビジネス社会と読者の皆さんに関心を持ってもらえる形でアウトプットするかを考えてきました。

久保:朝日新聞でもNewsPicksでも、捉えた現象に対して、どうやったら人を惹きつけて最後まで読んでもらえるかという工夫をずっとされてきたんですね。

野上:そうですね。例えば日記だったら自由に書いて良いですし、文章に優劣はないと思います。一方で、仕事としてアウトプットする時は、基本的には書き手よりも読み手という視点が大事だと思っています。これは小説であっても同じです。村上春樹さんの小説がアメリカでとてもヒットしていますが、彼はアメリカで生活して、現地のニーズを把握した上で書いていると以前におっしゃっていました。自分一人ではなく誰かに読んでもらうのであれば、どんな文章であっても、世の中の関心や読み手を意識した上で、自分が発信したいことを表現するのが重要だと考えています。

AI時代にこそ文章を学ぶ意義とは?

久保:今回のセミナーは「AI時代こそ」というのがもう1つのテーマですが、ChatGPTなど様々なAIが登場し、プロンプトを投げたら、ある程度の言いたいことがまとまるような時代に、なぜ文章力を磨いていくのかという点について、野上さんの考えをお伺いできますでしょうか。

野上:まず前提として、AIを活用すること自体は大賛成で、私も1日2〜3時間くらいはAIを触っています。しかし、日本で法人向けAI実装を引っ張るABEJAのCEOである岡田陽介さんへの取材 によると、AIを実装する際には、4つの壁があるとのことです。

1つ目が「AIで何でもできるのではないか」という幻想を抱く「魔法の川」。2つ目に私たちや会社が持っている膨大な情報がすごく価値があって、AIで大いに活用できると誤解している「データの谷」。3つ目は「なぜ100%のものが出てこないんだ」という不満が出る「精度の壁」。AIは確率論である以上、未来永劫、100%のアウトプットは出てきません。4つ目の壁は、嘘やそれっぽい事実、いわゆるハルシネーションと向き合う「オペレーションのでこぼこ道」です。

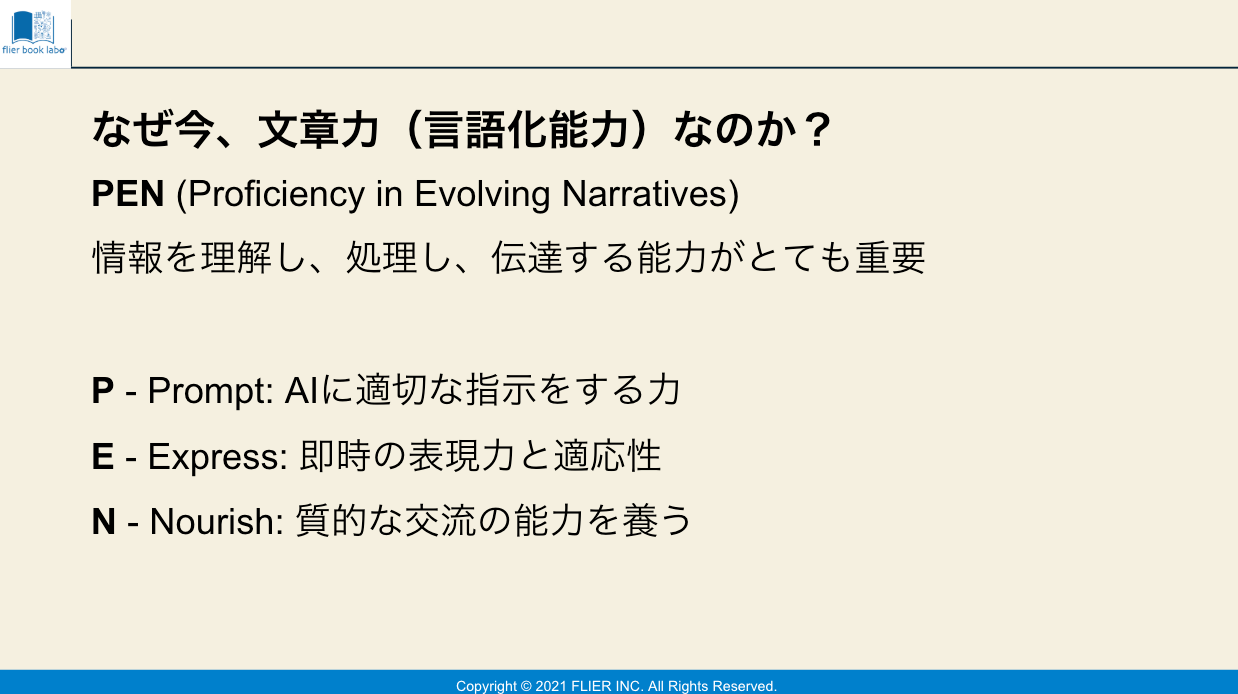

このAI時代に私たちがあえてアナログな書くこと、言い換えれば言語化能力を鍛える意義はどこにあるのか。

なぜ今、文章力(言語化能力)なのかという話をするために、今回「PEN」というフレームワークを考えました。情報を適切に理解し、自ら処理し、相手に伝達するスキルがとても重要だと考えています。

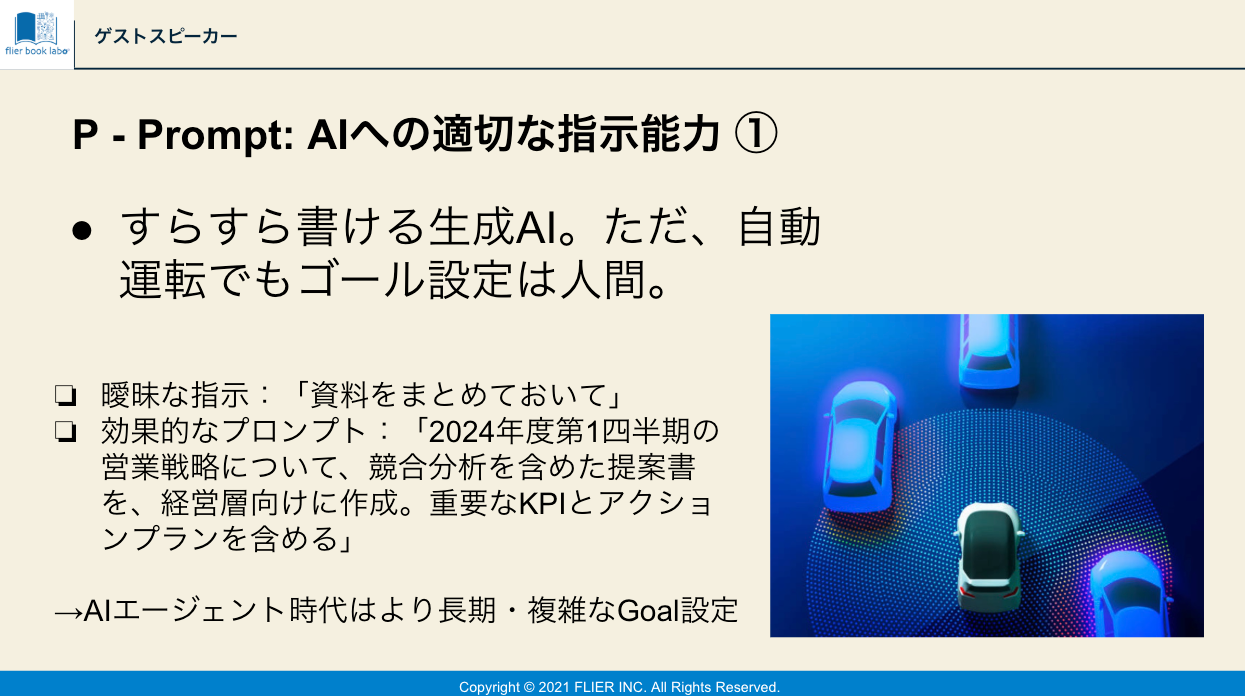

まず1つ目は「P - Prompt:AIへの適切な指示能力」です。

皆さんもご存知だと思いますが、AIに対するプロンプトの指示はざっくりしたものよりも、具体的なものの方が良いですよね。さらに今後はより長期・複雑なゴール設定が求められると思っています。

先ほどAIは精度100%が難しい」とお伝えしましたが、人間が必ずゴールの設定や最後の調整をしなければなりません。そこで自分がどのくらいの粒度で指示が出せるのか、AIと的確な対話ができるのかという点がポイントになると思います。

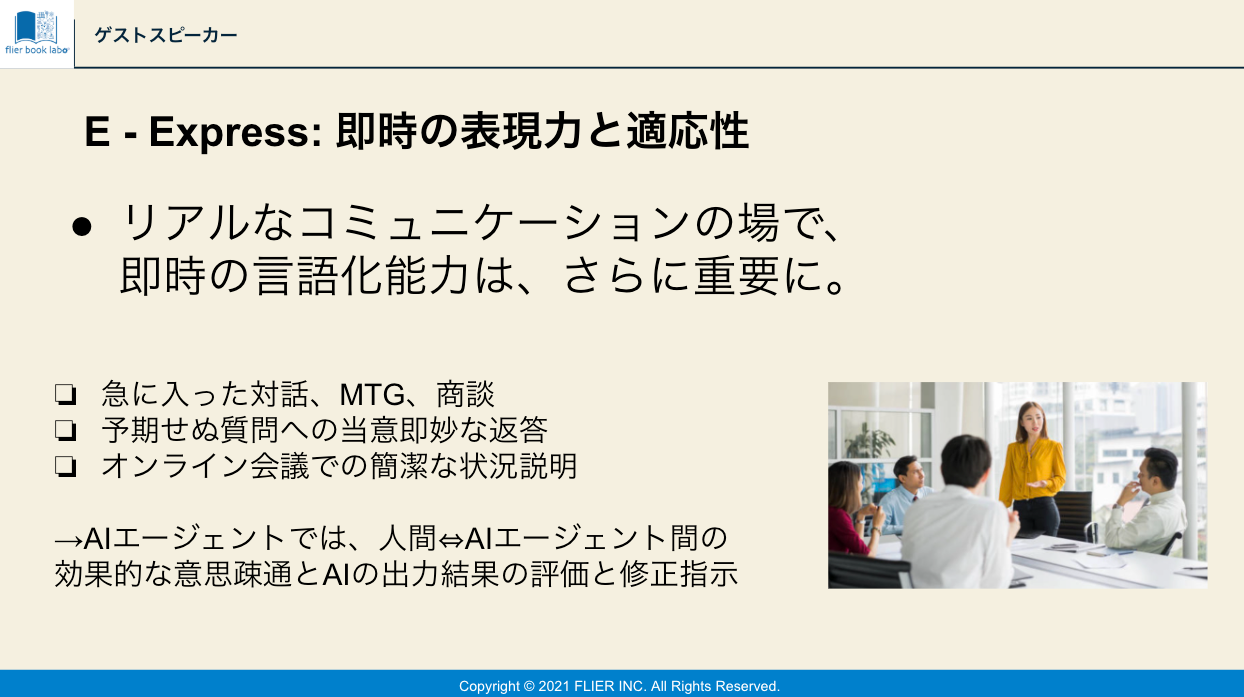

PENの2つ目は「E - Express:即時の表現力と適応性」です。

おそらく今後、AIで出力したものをそのまま使うことによるトラブルが多発すると私は予測しています。

例えばAIを使って考えた企画を、何も確認せずに相手にそのまま渡してしまった。しかし相手から見ると致命的なミスが間に入っている、ということが起こり得るでしょう。

また、AIにすべて頼りすぎると、リアルなコミュニケーションの場でギャップが生まれてしまうんですね。例えばプレゼンテーションの資料はAIで全部作れたが、内容を自分ではしっかり理解できておらず、ミーティングで相手の質問に対して的を得ない回答をしてしまう。これでは信頼性が一気に下がってしまうと思います。

これら信頼性の観点でも、自分の頭で理解し、最後にチェックした上でアウトプットする手順は、ますます大事になると思います。

最後は「N - Nourish: 質的交流による能力向上」です。

コンピュータサイエンスの分野で以前から言われてきた「Garbage in , Garbage out(ゴミ情報を入れたらゴミ情報しか出力されない)」というのが、AI時代に改めて言われています。

ここ数年はAI自体の開発に重きや注目が置かれてきましたが、これからはAIに入力する情報の前整理、精度や質も大事になってきます。AIに良い出力をさせるために、どんな情報を入れるべきか。これを考える上では、アウトプットのイメージをうまく言語化することが重要です。

そうすると、日頃から良いインプットを意識したり、情報収集したり、AIに効果的に入れたりすることができるようになると思います。ゴミを減らせれば、結果的にAIと向き合っている時間も飛躍的に短縮されるので、クリエイティブな本来の人間がやるべき他のことに使う時間も確保できるようになります。

久保:AIはどんどん活用していくべきだけれども、その中でより求められるのが個の能力でもあるんですね。AIを使う能力自体は比較的簡単に手に入れられるかもしれませんが、書く力をトレーニングすることが、本当の意味でAIを使いこなせることに繋がっていくのだと感じました。

皆で一緒に良い汗と恥をかきながら、自分史上最高の文章力を

久保:今回の講座ではどのように文章力を高めていくのでしょうか?

野上:私の書籍『戦略的ビジネス文章術 』は6章に分けて独自の文章術のフレームワークを提示しているのですが、これを4日間に分割してcampのプログラムを設計しています。

その中で1番大事なのは、DAY1で取り上げる「仮見出し」ですね。今回のセミナーにご参加いただいた皆さんも、タイトルを見て来ていただいた方も多いと思います。プレゼンテーションでもスライドごとのメッセージや全体のタイトルなどがとても大事です。どんなシーンでも生きるタイトル付けを理論と実践で学んでいきます。

久保:事前課題の「自己紹介として肩書きと略歴を120字程度で書く」というのも面白いですよね。

野上:今回のセミナーでも、登壇する「私が何者か」というのも、参加するか、見送るかという判断軸の一つになっていると思うんですよね。どういう人が発信しているかによって参加者が増えたり、記事のPV数が上がったり下がったりするので、書き手もある程度エッジを立てるということも全体を通してトレーニングしたいと思っています。

久保:DAY2は「リード」がテーマですが、どのような内容になるのでしょうか。

野上:前回の講座では、実際のネット記事のリードを事例に用いて、二段論法というフレームワークをもとに、受講者全員でその場で書き換えてみる、ということにチャレンジしてもらいました。例えば「butで書き換え」であれば、「しかし」を用いて2つの文章に分ける。「エンタメ応用形で書き換え」であれば、最後を疑問形にして、ネタバレせず読者に期待を持たせて終わる形ですね。

久保:とても面白そうですね。そしてDAY4では野上さんのご著書の書評を書くんですね。

野上:最後に皆さんに学びの言語化をしていただきたいと考えています。『戦略的ビジネス文章術』を参考図書として読みながら、講座を4ヶ月にわたってやっていく中で学んだことを、これまで使ったフレームを使って対外的にまとめていただきます。手前味噌で恐縮ですが「私の本を褒めてください」ということではないので自由に書いてください。

久保:ありがとうございます。最後に、受講を迷われている方に向けて一言いただけますでしょうか。

野上:良い文章を書くためには、どれだけ素直になれるか、自分を開示できるかが大事だと思っています。今回の講座では皆さん同志なので、一緒に汗と恥をかきながらやりましょうとお伝えしたいです。

文章力は1回身につけたら落ちることはありません。1人ひとりスタートラインは違いますが、その人なりの最高の文章力を身につけていただけることをお約束します。少しでもご興味があればぜひ来ていただけると嬉しいです。

▼セミナーでご紹介した実践講座の詳細・申込みはこちら(2/25〆切)

▼セミナー全編はこちらから💁

野上英文(のがみ ひでふみ)

ジャーナリスト/著者。

朝日新聞社でジャカルタ支局長など20年近く記者を勤め、2023年からUZABASEに参画。NewsPicks+dとJobPicksで編集長を歴任し、年間約1500本のコンテンツを編集・監修した。NewsPicksトピックスで連載コラムを持つほか、TBSラジオやポッドキャスト番組「News Connect」「定時までに帰れるラジオ」などに出演。デジタル発信・文章術、キャリアなどをテーマに登壇・メディア掲載多数。ハーバード大元客員研究員、マサチューセッツ工科大(MIT)経営大学院MBA。著書に『朝日新聞記者がMITのMBAで仕上げた 戦略的ビジネス文章術』(BOW BOOKS)ほか。

久保彩(くぼ あや)

株式会社フライヤー 執行役員CCO(Chief Customer Officer)

カスタマーエンゲージメントDiv ゼネラルマネジャー

大学卒業後、大手メーカーにてシステム開発の企画・開発・PJマネジメントに携わる。その後、総合系コンサルティング・ファームで大手企業の新規事業/新規サービスの企画・立上・展開を担いながらMBAを取得。2020年よりフライヤーの新規事業担当 執行役員に就任。読書の新しい価値を追求するコミュニティflier book labo、本から深く学ぶflier book camp企画運営責任者。

2023年1月よりカスタマーサクセス責任者兼務。

2024年3月よりCCO就任。