フライヤーが主催するオンラインコミュニティflier book laboでは、さまざまな会員限定サービスを提供しています。その魅力をちょっとだけ体験していただける無料のランチタイムセッションが、2025年3月11日に開催されました。

ゲストスピーカーは、オンライン講座「flier book camp」で講師を務めてくださる高橋晋平さんです。高橋さんが4月より担当する講座は、題して『「伝えたいこと」をゲームにする!カードゲーム制作講座 』。

今回のセッションでは、株式会社フライヤーで「flier book camp」企画運営を担当する久保彩のファシリテーションで、プログラムの内容を先取りしてご紹介いただきました!

【スピーカー】

おもちゃクリエーター/アイデア発想ファシリテーター 高橋晋平 氏

株式会社フライヤー 執行役員CCO 久保彩 氏

▼セミナーでご紹介した実践講座の詳細・申込みはこちら(3/25〆切)

▼要点

・アナログゲームの特徴は会話量が増えること。ゲームをしながら自然と自分のことを話せる状況を作り出すことができる。

・ゲーム作りには三つのプロセスがあり、最大の難所は三つ目のちゃんと面白くて機能するものにブラッシュアップしていく段階。

・オリジナルゲームは、そのテーマについて関心がある、プロであることを広める名刺代わりの存在になる。

自然と会話が生まれるアナログゲーム

久保彩氏(以下、久保):今回のセミナーや講座のテーマは「オリジナルゲーム作り」ですが、ゲームにも色々な種類がありますよね。今回取り上げるゲームはどのようなイメージでしょうか。

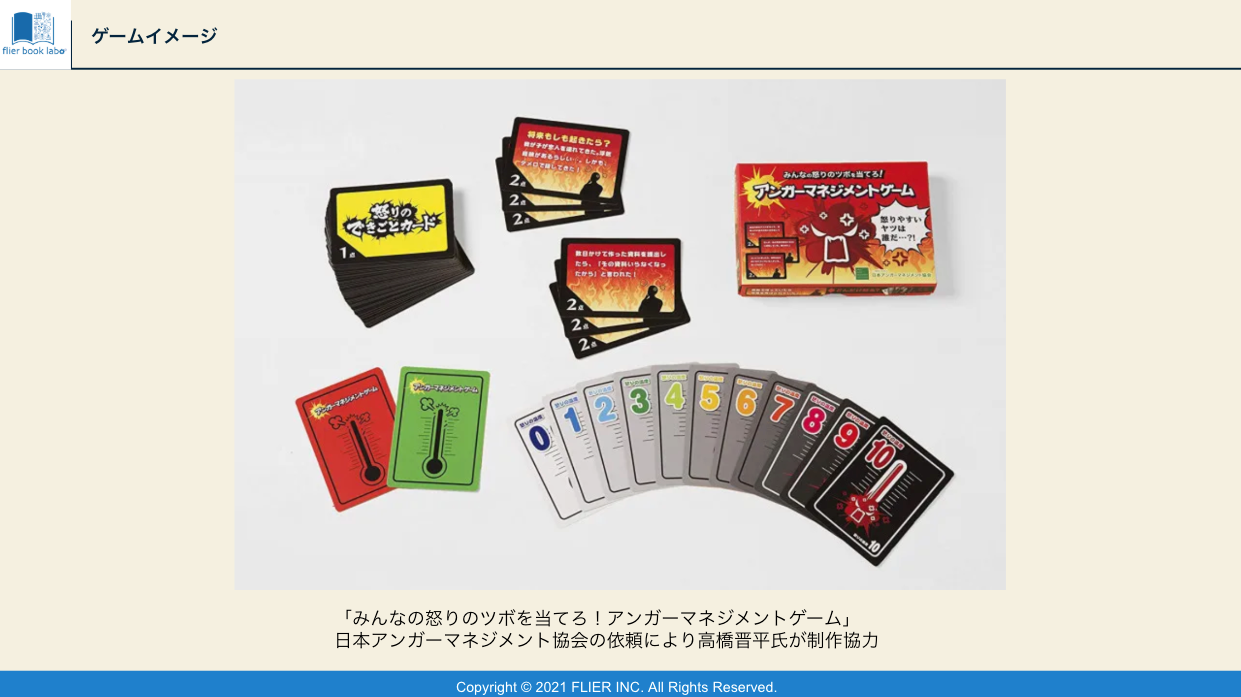

高橋晋平氏(以下、高橋):今回取り上げるのは「アナログカードゲーム」です。私がこれまで制作したアナログゲームの一つに、日本アンガーマネジメント協会さんからのご依頼で制作した「アンガーマネジメントゲーム」があります。遊び方としては、カードに書かれた“怒り”を感じうる様々な出来事に対して、回答者が0(全く何も感じない)から10(人生最大級の怒り)までどのくらいの“怒り”を感じるかを他の人が予想して当てるというゲームです。

ただの数字当てゲームなのですが、数字を当て合っているだけで会話が止まらなくなるんです。人によって感じ方が全く違うので、「何で全然イライラしないの?」「そこまで怒るの?」など、会話が生まれるんですね。そして結果的に、怒りの出来事をメタ視点で見ることで「こう考えるとそこまで怒ることじゃないな」と思えるんです。

また、このゲームを楽しんでもらうことを通じて、アンガーマネジメントの良さを知り、もっと深く学びたいと思って講座を受けたり、本を買ったりする人が増えることを目指しています。エンターテイメント商品ではあるものの、アンガーマネジメント協会さんの事業に共感してくれるお客様や仲間を増やすという役割も果たしているんです。

今回の講座では、作ったゲームで遊んでもらうことを通して、自分が大切にしている考え方や広めたいことなどが皆に伝わっていくようなゲームを作りたいと考えています。

久保:とても面白いですね。高橋さんの考える、アナログゲームを作る意義とはどのようなものなのでしょうか。

高橋:会話量を増やすことですね。例えば会社で普段、「このことがとても嫌でイライラするんです」って急に言いづらいですよね。だからゲームをしながら勝手に話してしまう仕組みにすることで、自然に自分のことを話せる状況を作り出すことができるんです。

久保:普段仕事仲間と仕事については話すけれども、それ以外の話がつい現れるようなシチュエーションを作ってみたいという時に向いていそうですね。

ゲームを作る際の最大の難所とは

久保:実際にゲームを作るプロセスについてお伺いできますでしょうか。

高橋:具体的には三つのステップがあります。一番目がどんなゲームを作るかというテーマ決め。二番目はゲームのルール作り。三番目はテストを行いブラッシュアップしていきます。

久保:どのステップが難易度が高いのでしょうか。

高橋:三番目のゲームとしてちゃんと面白くて機能するものに調整していくステップが圧倒的に難しいですね。テーマやルールは決めることができても、ただの作業や教材になってしまってゲームになっていないことが結構起きがちです。例えばあまり会話が起きなかったり、「よくわからないけど勝った」というような状況になってしまったりと、作業になってしまう。また、「歴史ゲーム」でルールに則って歴史を覚えたけどすぐ忘れた、というただの教材になってしまうなどはよく起こる話ですね。他にも途中で勝敗が見えてしまって早々に飽きてしまう、一人が集中攻撃されてしまう構造になっている、などのポイントをちゃんと整えていくのが、ゲーム開発の根幹だと思っています。

久保:三番目が最大の難所なんですね。一方で、テーマ決めも人によっては難しいかと思うのですが、どのように考えていったら良いのでしょうか。

高橋:自分の仕事や商材、伝えたいことをゲーム化したいのであれば話が早いですが、そういう方は少ないと思います。考え方は二パターンありまして、一つ目は好きなこと、得意なこと、自分の強みなどもっと伸ばしていきたいものがあれば、それをテーマにしていただけると良いと思います。二つ目は、苦手だけど克服したい、得意になりたいというものをゲームにするのが結構おすすめです。ゲームを作る過程で必ずそのことを調べないといけないので、とても学べるし詳しくなれるんですよね。ゲームにできないテーマはないので、皆さん自由に考えてもらえると良いなと思っています。

全員が活躍できる、アナログゲーム作り

久保:今回の講座の4ヶ月間のステップについてお伺いできますでしょうか。

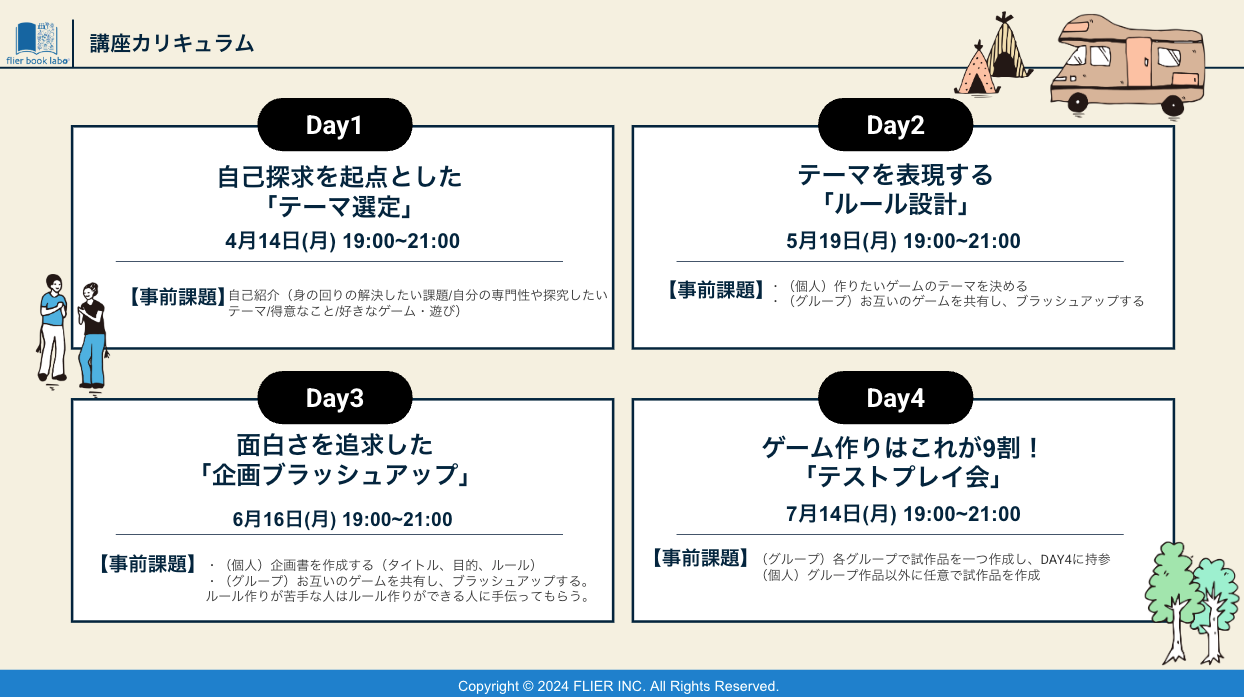

高橋:まずDAY1ではテーマを決めていただき、DAY2ではゲームのルール構築の基礎をお伝えします。例えば裏返しになっているものを引く、手札の一枚を出してその効果を発揮するなど、カードゲームには幾つかの所作があるんですよね。自分のテーマに似ているゲームのルールなども参考にして、ルールをざっくり作ってみる。DAY3では、ちゃんとゲームになっているかを考えていきます。会話が楽しいか、バグはないか、必勝法があってすぐ終わってしまうなどはないか、ルール説明に時間がかからないか、などの観点を私からのフィードバックも含めてお伝えしていきます。その後はDAY4のテストプレイ会に向けて各自ゲームを作っていただくのですが、全員が自分のゲームを完成させるのではなく、グループで一つのゲームを選んで皆で協力して作っていただきます。DAY4はリアルとオンラインのハイブリッドで開催するので、リアル参加の方は会場に現物を持ってきていただき、そこで実際にテストプレイ、フィードバックをしたいと思っています。

アナログゲーム制作は役割が多岐にわたっているので、グループでやっても一人にだけ負担が偏ることがないんです。ルールを作る、絵を描く、タイトルや取扱説明書のテキストを書く、印刷作業、経理、タイムスケジュールを考える、など全員に役割が勝手に生じるのも、アナログゲームづくりの良いところだと思っています。

久保:自分のグループで作ったものをテストプレイするのはもちろん、他のグループのゲームをその場で初めて遊んでみるのも楽しそうですね。皆でゲーム作りをするのはなかなかない経験ですし、完成したものを職場や友達・家族と一緒に楽しむことができたら素敵ですよね。

高橋:今回のセミナーのテーマに「ビジネスパーソンの名刺代わりに」という言葉が入っていますが、まさにその通りだと思っています。オリジナルゲームはそのテーマについて関心がある、プロであるというのが一発で伝わるんです。私も自分が作ったゲームを相手に渡して一緒に遊ぶこともあるのですが、名刺交換と全く違う出会い方になるんです。そこから友達になった方も多くいますし、そういう使い方ができるオリジナルゲームを持っておくのはとても強いと思っています。

久保:ありがとうございます。最後に、どんな方に来ていただきたいか教えていただけますでしょうか。

高橋:ゲームを作りたいと思っている方はもちろん、ゲームなんて自分には関係ないと思っている方にも、ゲームとは何か、ゲームを作るプロセスなどは役に立つと思っています。本日の話を聞いて少しでも面白そうだと思った方はぜひ来ていただけると嬉しいです。

▼セミナーでご紹介した実践講座の詳細・申込みはこちら(3/25〆切)

▼セミナー全編はこちらから💁

高橋晋平(たかはし しんぺい)

おもちゃクリエーター/アイデア発想ファシリテーター

株式会社バンダイに10年勤務し、発売初年度にシリーズで国内外累計335万個を販売した「∞(むげん)プチプチ」など、玩具・ゲームの企画開発に約10年携わる。

2014年に株式会社ウサギを設立。製品や働き方、社会課題解決などを「遊び化」するプロであり、各種企業と事業を共同開発する。 企画アイデアの発想セミナーやワークショップも全国で実施中。

TEDxTokyoで行ったアイデア発想法のスピーチ動画は累計200万回再生。最新刊『1日1アイデア』(KADOKAWA)含め、著書多数。

Twitter:@simpeiidea

HP:https://usagi-inc.com

久保彩(くぼ あや)

株式会社フライヤー 執行役員CCO(Chief Customer Officer)

カスタマーエンゲージメントDiv ゼネラルマネジャー

大学卒業後、大手メーカーにてシステム開発の企画・開発・PJマネジメントに携わる。その後、総合系コンサルティング・ファームで大手企業の新規事業/新規サービスの企画・立上・展開を担いながらMBAを取得。2020年よりフライヤーの新規事業担当 執行役員に就任。読書の新しい価値を追求するコミュニティflier book labo、本から深く学ぶflier book camp企画運営責任者。

2023年1月よりカスタマーサクセス責任者兼務。

2024年3月よりCCO就任。